admin /

Краеведение

На всех фронтах, в больших и малых битвах,

На небе, на земле и на воде,

Во всех победах, на войне добытых,

Их ратный женский подвиг есть везде!

Михаил Ножкин

Ко дню Героев Отечества Национальная библиотека начала новый краеведческий проект – Галерея Героев, который представляет имена тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине.

Продолжаем подборку портретов Героев, уроженцев Ингушетии. Данная публикация посвящена героическим женщинам Ингушетии, которые служили на фронтах Великой Отечественной войны.

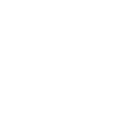

ПОДВИГ СЕСТЕР ТУТАЕВЫХ

Асият Индрисовна Тутаева родилась в 1905 году в с. Насыр-Корт Республики Ингушетия. Среднее образование получила во Владикавказе.

Асият Индрисовна Тутаева родилась в 1905 году в с. Насыр-Корт Республики Ингушетия. Среднее образование получила во Владикавказе.

В 1924 году Асият поступила на медицинский факультет Северо-Кавказского университета в Ростове-на-Дону, который окончила в 1929 году, получив свидетельство о присвоении квалификации врача.

Айро Саркисов – автор книги «Героические дочери Кавказа», о студенческих годах Асият Тутаевой пишет следующее: « Ее знали здесь как отзывчивую и добрую девушку, ласково называя, то «девушкой с длинной косой», то «милой Асей». Бескорыстно, с большой радостью она помогала отстающим в учебе студентам».

После окончания университета она вернулась в родные места и, отказавшись от заманчивого предложения работать в Ингушском областном отделе здравоохранения, стала работать участковым врачом в с. Базоркино.

Набравшись необходимого опыта, она поехала в Ленинград, где поступила в аспирантуру на кафедру микробиологии в 1-ый Ленинградский медицинский институт, который окончила с отличием в 1933 году.

Весной 1936 году Асият успешно защитила диссертацию с присуждением ей ученой степени «кандидата медицинских наук». Асият Тутаева стала первым ученым-медиком из Чечено-Ингушетии.

Научный труд Асият получил высокую оценку со стороны известных советских ученых. Ее оставили на родной кафедре микробиологии, занималась исследовательской работой, участвовала в различных научных экспедициях, она собрала богатейший материал для будущей докторской диссертации, но не успела ее защитить. Асият Тутаева автор одиннадцати научных работ, написанных самостоятельно и в соавторстве с коллегами.

С первых дней войны она работала военным врачом под Ленинградом, на Воронежском и 1-м Украинском фронтах в военно-полевом передвижном эвакогоспитале начальником бактериологической лаборатории. Военврач Тутаева была удивительно чутким и тонким человеком, с большой заботой относилась к раненым. В 1943 году военврачу Тутаевой Асият было присвоено звание майора медицинской службы.

Асият, не раз смотревшая смерти в лицо, в течение четырех лет исколесившая тысячи километров по стране, эвакуируя раненых из фронтовых районов в тыл, спасая сотни жизни раненым и больным, ни в одном письме не писала родным о трудностях фронтовой жизни, хотя сама помогала и заботилась о них, как могла.

29 октября 1944 года у с. Колодина Вишневецкого района Тернопольской области, Асият начальник эвакогоспиталя Асият Тутаева и ее коллеги капитан Буланенко и медсестра Соловьева попали в плен к немцам и после пыток были ими казнены.

Имя Асият, высеченное на мраморе мемориальная доски в Ленинградском медицинском институте установлена, стало бессмертным. Среди высеченных имен работников института, погибших в бою, надпись: «Тутаева Асият Идрисовна, 1905-1944гг., кандидат медицинских наук, ассистент кафедры микробиологии. Погибла от рук фашистов».

В настоящее время имя Асият Тутаевой носит Ингушский медицинский колледж и одна из центральных улиц г. Назрань.

Тутаева Нина Идрисовна, 1907 г. р., уроженка с. Насыр-Корт, как и сестра поступила и окончила Северо-Кавказский медицинский институт в г. Ростове. В 1934 году его окончила, получив специализацию дипломированного врача-физиотерапевта.

С 1941 года, спустя полгода после сестры она ушла на фронт.

Уже в 1942 году Нина в составе работников медицинской службы военно-санитарного поезда № 6 (ВСП-6), отправилась в сторону Сталинградского фронта. Военно-санитарный поезда № 6 (ВСП-6) прошел многие тысячи километров, оказываясь на самых сложных участках фронта.

Нину Индрисовну, ординатора ВСП-6, уважали коллеги, любили раненые и больные. Она зарекомендовала себя ответственным человеком и серьёзным специалистом. За особые заслуги в 1943 году ей присвоили звание «капитан медицинской службы».

Нина была талантливым врачом. Наряду со своей работой, она обучала молодых специалистов, в короткий срок готовила квалифицированных медицинских сестер, так не хватавших для оказания помощи раненным бойцам. Кроме огромной нагрузки военврача, которую Нина несла очень ответственно, она стала и организатором культурного досуга для раненых и больных солдат. Силами медперсонала, она подготовила коллектив художественной самодеятельности. Концерты и спектакли отвлекали солдат от боли и страданий, поднимали боевой дух бойцов, работников и персонала поезда.

Всю войну Нина прошла со своей боевой подругой, начальником ВСП-6, майором медицинской службы Марией Давыдовной Брагиной, спасая жизни тысяч советских солдат.

В феврале 1944 года, когда со всех фронтов стали в срочном порядке отзывать сыновей и дочерей депортированного вайнахского народа, Нину всем медицинским составом прятали от периодических набегов НКВД в собственном купе начальника поезда Марии Давыдовны.

В 1946году Нина Тутаева, капитан медицинской службы, вернулась домой с фронта в родной город Орджоникидзе (ныне Владикавказ) продолжила работать педиатром, помогая больным детям, в ожидании скорого возвращения своих родных и близких из депортации.

Она поселилась в доставшихся ей трех комнатах отцовского дома по улице Горького, 6, возле парка К.Хетагурова.

Узнав, что ее боевая подруга, Мария Давыдовна потеряла всех своих близких и осталась одна, Нина позвала её жить к себе. М.Д.Брагина долгие годы работала директором медицинского училища в Орджоникидзе, прожила до конца своих дней с семьей Тутаевых.

Нина Индрисовна всегда сохраняла удивительную жизнерадостность, интеллигентность, оптимизм и силу духа. Занимаясь здоровьем детей, она и здесь пыталась найти творческий подход, который бы радовал ее пациентов: сочиняла стихи, сказки, пьесы для детских спектаклей, вышивала, шила, делала удивительно красивые книжечки, ёлочные и детские игрушки и раздаривала их детям. Сохранилась её книжечка «Заяц портной» и некоторые работы по вышивке.

Военврач, капитан медицинской службы Нина Идрисовна была награждена медалью «За отвагу» и «За оборону Кавказа».

ВРАЧ-БЛОКАДНИК ФАТИМА ЛЬЯНОВА

Льянова Фатима Хадыжковна родилась в 1905 г. в с. Редант.

Льянова Фатима Хадыжковна родилась в 1905 г. в с. Редант.

Рано лишилась матери. До 6 лет Фатима воспитывалась в городе Баку у тети Калимат, сестры отца.

Окончила гимназию в городе Владикавказ, затем в 1922 г. поступила в Азербайджанский государственный университет на медицинский факультет, в 1925 г. перевелась в Ростовский госуниверситет, окончила его в 1928 г., получив диплом врача. В 1928 году получает диплом врача. Первое время Фатима жила и работала в Ростове. В конце 30-х годов приехала в Ингушетию и работала врачом в санатории «Армхи» в горной Ингушетии, который к этому времени начал функционировать.

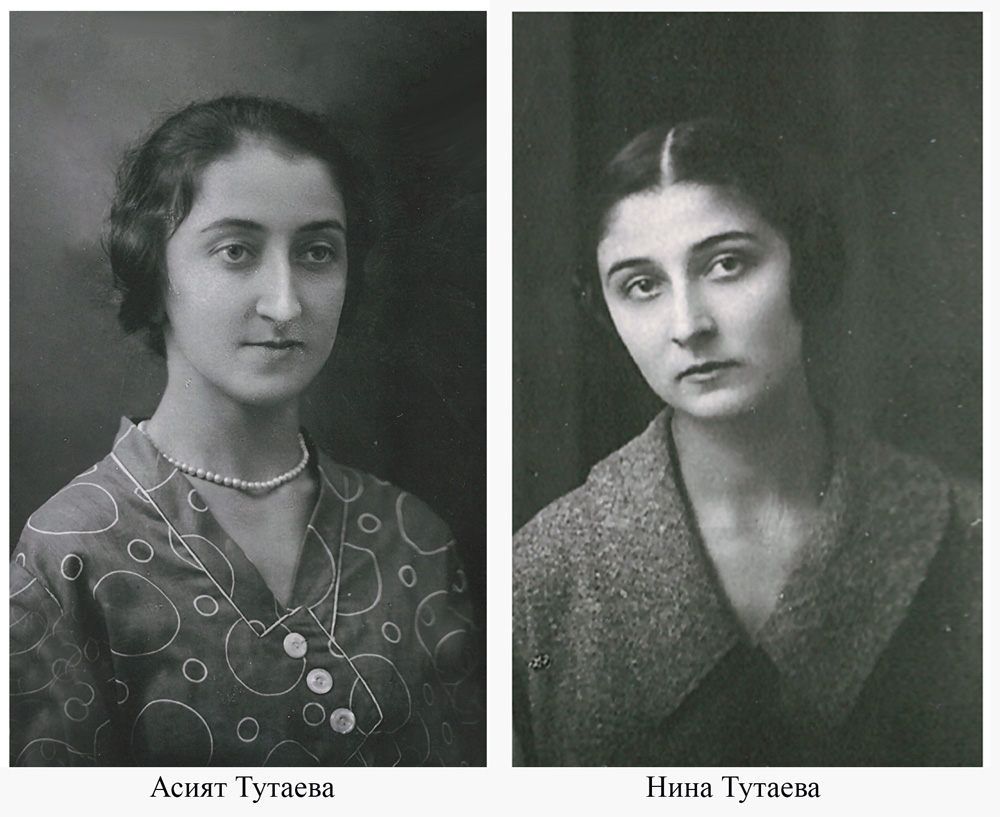

На фронт военврача Фатиму Льянову призвали в 1941г. Ей довелось служить в Кронштадте, затем служба продолжилась в блокадном Ленинграде, где Фатима в звании подполковника служила начальником военно-полевого госпиталя. О ее мужестве говорят награды: ордена Красной Звезды, Красного знамени, Отечественной войны 1 ст. и др. В памяти тех, кто ее знал по службе и в жизни, она осталась Она была эрудированным и сильным специалистом, мужественным, выносливым и храбрым человеком в самой тяжелой и сложной ситуации, и в тоже время оставалась чутким и тактичным человеком.

В 1943 г., крайне истощенную, вывезли из Ленинграда военно-транспортным самолетом. После лечения вернулась на фронт. В 52-м году волна репрессий привела ее в сталинский лагерь, где она отбывала срок 8 месяцев, и все это время лечила больных.

До возвращения ингушей и чеченцев из депортации Фатима Льянова жила в Ташкенте. Затем вернулась на Кавказ и с 1953 года жила в Кисловодске, работала заведующей отделением в санатории им. С. Орджоникидзе.

Последние годы жизни Фатима жила в Кисловодске. Ушла из жизни в 1990 г.

Ужахова Ляля Батырбековна, внучка знаменитого ингушского генерала Тонта Укурова, родилась в 1923 году, в г. Владикавказе.

Ужахова Ляля Батырбековна, внучка знаменитого ингушского генерала Тонта Укурова, родилась в 1923 году, в г. Владикавказе.

Детство и юность ее прошли в г.Грозном.

Окончив среднюю общеобразовательную школу, поступила в театральный институт. К началу войны успела окончить первый курс. Затем, окончив курсы медсестер, добровольно ушла на фронт со своей подругой детства Асей Смоляниновой.

Она попала в артиллерийско-зенитную часть, в которой прослужила с 1941 по 1945 год. За короткое время освоила боевую технику, получила навыки обращения с боевыми орудиями, затем попала в Северо-Кавказскую часть. Вначале Ляля Ужахова была наводчицей, потом командиром орудия.

Участвовала в ожесточенных сражениях под Керчью, затем под Москвой. Эта мужественная девушка вместе со своими боевыми подругами прошла фронтовыми дорогами всю войну, освобождая родную землю от захватчиков.

За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, Ляля Ужахова была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в 1941-1945 годах», юбилейной медалью в честь 20-летия Победы над фашистской Германией, другими медалями, грамотами.

«Гражданское мужество и мужество военное

проистекают из одного начала.

О. Бальзак

Ко дню Героев Отечества Национальная библиотека начала новый краеведческий проект – Галерея Героев, который представляет имена тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине.

Первая подборка портретов Героев, уроженцев Ингушетии, посвящена тем, кто на войне и в мирное время служил небу Родины, известным своими подвигами летчикам.

Данной публикацией открываем рубрику о Героях Ингушетии.

Высший пилотаж Рашид-Бека Ахриева

Высший пилотаж Рашид-Бека Ахриева

Короткая, но богатая событиями жизнь первого летчика из ингушей и народов Северного Кавказа Рашид-Бека Чаховича Ахриева вобрала в себя боевой путь кавалериста и летчика, участника двух мировых войн, летчика турецкой авиации, пионера авиации Таджикистана и гражданской авиации Харькова.

Родился Рашид-Бек Ахриев 14 января 1893 года в высокообразованной и интеллигентной семье этнографа и первого ученого из числа ингушей из селения Фуртоуг Чаха Эльмурзаевича Ахриева и Айши Базоркиной, дочери подполковника Российской императорской армии и известного общественного деятеля Мочкхо Байсагуровича Базоркина.

В 1914 году закончил Тифлисское военное училище. Был дважды ранен на фронтах Первой мировой войны. В 1917 году окончил Гатчинскую авиашколу и стал летчиком.

Рашид-Бек отлично владел сложным мастерством высшего пилотажа. Он числился в истребительной эскадрилье. По воспоминаниям друзей, летал он стремительно и отчаянно, был настоящим асом!

Служба в военной авиации императорской армии для Рашид-Бека заканчивается после революции. Для Ахриева не было разделения на белых и красных, была только была Родина, которой он дорожил и за которую сражался. Не приняв позиции ни одной из сторон эмигрировал в Турцию. Летал вместе с летчиками-немцами, бомбил позиции англичан и французов. Ахриев быстро освоил немецкие самолеты.

Несколько лет Рашид-Бек находился в Турции. Летчика Ахриева, к тому же знающего несколько языков, в том числе турецкий, взяли в турецкую армию, которой командовал Мустафа Кемаль-Паша Ататюрк, позже — основатель Турецкой Республики.

Когда советское правительство объявило амнистию эмигрантам, кто перейдет на сторону советской власти, Ахриев решил вернуться на родину.

Летал в гражданской авиации в Средней Азии. Рашид-Беку Ахриеву и бортмеханику Петру Комарову было оказано доверие первыми открыть авиалинии Таджикистана. 3 сентября 1924 года на самолете «Юнкерс-Ф-13», оборудованном под пассажирские перелеты, они совершили первый перелет из Бухары в Душанбе. Эта дата признана Днем гражданской авиации Таджикистана.

Служба Р.-А. Ахриева продолжилась в гражданской авиации в Харькове. Рейсовый пилот «Укрвоздухпути» Ахриев, летавший из Харькова в Москву, Киев, Ростов, заслужил известность как один из опытных пилотов гражданской авиации.

С начала Великой Отечественной войны состоял в летном отряде особого назначения под командованием генерал-майора Чанкатадзе. На счету Ахриева десятки боевых вылетов на бомбардировщике в тыл противника. Он бомбил вражеские укрепления, железнодорожные мосты, Уничтожал эшелоны с войсками и военной техникой. Выполнял полеты по маршруту Москва-Ленинград, доставляя в блокадный город боеприпасы и продовольствие. 20 января 1942 года звено из трех самолетов (Ахриев был ведущим) попало под огонь вражеских зениток. Два самолета были сбиты и упали на временно оккупированной территории. После освобождения Ленинградской области самолеты были найдены. Останки погибших летчиков, в том числе и Рашид-Бека Чаховича Ахриева, были преданы земле.

Рашид-Бек Ахриев прожил короткую, но многогранную жизнь. Интеллигентный, эрудированный, знавший в совершенстве летную технику и несколько иностранных языков, мужественный и честный, он становился незаменимым на любом этапе жизни, которые ему определяла судьба.

Мастер воздушного боя

Мастер воздушного боя

(Герой России, штурман авиации, Костоев Ширвани Устарханович )

Герой России Костоев Ширвани Устарханович родился в 1923 в с. Галашки.

Окончил летную школу и военное училище в г. Краснодаре. Службу в Советской Армии начал в 1941 г. По окончании военной авиашколы пилотов в 1942 г. проходил службу в штурмовой авиации на должностях летчика и командира звена. Воевал до Победы. Сделал более сотни боевых вылетов. В 1945 г. выехал в Алма-Ату к родным в звании капитана авиации. В послевоенный период служил в г. Риге. Погиб 6 августа 1949 года в авиакатастрофе при испытании самолета.

6 июля 1995 г. ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

За время войны бесстрашный летчик совершил более 100 боевых вылетов. В исторической битве под Курском Ширвани Костоев показа мастерство воздушного боя. В одном из боевых вылетов ему удалось уничтожить 11 немецких танков.

Однажды, выполнив очередное задание командования, он возвращался на базу. Его стали преследовать 3 вражеских самолёта. В завязавшемся воздушном бою Костоев сбил один из них, остальные скрылись в облаках. На исходе горючего Ширвани смог посадить самолёт, на котором было 17 пробоин.

В Апреле 1945 года Ш. Костоев во главе своего звена вылетел бомбить вражеские корабли в Балтийском море. Его личный боевой счёт в тот день пополнился затопленным кораблем, на борту которого находились 125 солдат и офицеров противника.

В воздушном бою над Кенигсбергом им был сбит ещё один немецкий самолёт-истребитель FW-190. После Кёнигсберга Ш. У. Костоев участвовал во взятии Берлина.

Отважный лётчик-штурмовик награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и Красного Знамени, медалями "За взятие Кёнигсберга" и "За взятие Берлина".

Ахмед Татарханович Мальсагов-бесстрашный летчик

Ахмед Татарханович Мальсагов-бесстрашный летчик

Ахмед Татарханович Мальсагов родился в 1912 г. в с. Альтиево Назрановского округа Терской области. В 1937 году с отличием закончил Сталинградскую авиашколу и стал Ахмед Татарханович Мальсагов. Война застала его в Ворошиловградской области в Украине. Командовал звеном бомбардировщиков 5-го бомбардировочного авиационного полка. Его знали как бесстрашного воина, способного командира. Однополчане прозвали его «горным орлом». Самолет Мальсагова появлялся там, где его меньше всего ожидали фашисты. За несколько дней он сделал 20 боевых вылетов, уничтожил 5 зенитных орудий, 27 автомашин, более 100 фашистов, 10 вражеских танков. 7 января 1942 года он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Ахмед Мальсагов ежедневно поднимался в небо со смертельным грузом для врага и всегда возвращался на аэродром, выполнив боевое задание. Но 24 января 1942 года героическая жизнь майора Ахмеда Мальсагова оборвалась. Похоронен А. Т. Мальсагов в братской могиле, которая находится в селе Варваровка Кременского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области в Украине.

Сталин дважды отказывал в присвоении Ахмеду Мальсагову звания Героя Советского Союза. Но справедливость восторжествовала: 6 июля 1995 года Указом Президента России Мальсагов Ахмед Татарханович посмертно награжден Золотой Звездой Героя с присвоением ему высокого звания Героя Российской Федерации.

Оздоев Мурат Ахмедович – герой — истребитель

Оздоев Мурат Ахмедович – герой — истребитель

Герой Российской Федерации Оздоев Мурат Ахмедович – в годы Великой Отечественной войны летчик 431-го Краснознаменного истребительного авиационного полка 315-й Рижской истребительной авиационной дивизии 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта, младший лейтенант авиации в отставке.

Родился 15 марта 1922 года в селе Назрань (ныне город Республики Ингушетия). После школы приехал в Грозный, работал на предприятиях города. Успешно окончил Грозненский аэроклуб.

С 1940 года – в Красной Армии. Окончил Армавирскую военную авиационную школу пилотов в 1941 году.

В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с лета 1941 года. Воевал на Западном, Сталинградском, Брянском и 2 Прибалтийском фронтах. Первую победу в воздушных боях одержал на Орловском направлении в сентябре 1941 года. Сражался в составе 431-го истребительного авиационного полка, летал на истребителях ЛаГГ-3, Як-1, Як-7, Як-9.

За период войны совершил 248 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 8 самолетов противника лично. В одном из боевых вылетов четверка немецких истребителей попыталась подловить на взлете с аэродрома четыре наших самолета, в том числе и младшего лейтенанта Оздоева. К счастью, атака врага была вовремя замечена. С большим трудом летчикам удалось увернуться от огня врага и набрать высоту. Прямо над аэродромом разгорелся воздушный бой, четыре на четыре. Но в равном бою враг оказался не силен: вскоре три истребителя рухнули на землю, четвертому удалось бежать. В нашей четверке ни один самолет и пилот не пострадали. Одна победа тогда была на счету Мурата Оздоева.

Последний боевой вылет летчика состоялся 25 января 1944 года, на прикрытие штурмовки железнодорожной станции Маево Новосокольнического района Псковской области. Над целью истребитель был поврежден попаданием зенитного снаряда. Мурат Оздоев направил самолет на эшелоны врага, сам в последний момент выбросился с парашютом. При взрыве получил тяжелые ранения и в бессознательном состоянии захвачен в плен. Далее были гитлеровские концлагеря в Восточной Пруссии и Чехословакии, две неудачные попытки побега, жестокие избиения и пытки. Только 8 мая 1945 года лагерь, где находился Мурат Оздоев, был освобожден советскими войсками.

Видевшие огненный таран Оздоева боевые товарищи доложили об его гибели. Командир полка представил его посмертно к званию Героя Советского Союза. Но награждение не состоялось, так как через месяц началась массовая депортация ингушей в Среднюю Азию. После освобождения Мурат Оздоев вернулся в свой полк, был с радостью встречен боевыми товарищами. Его восстановили в звании, вернули в строй, даже назначили командиром звена. Но всё оказалось тщетным — в январе 1946 года по требованию органов госбезопасности Оздоев был уволен из Вооруженных Сил и депортирован вслед за своей семьей в Акмолинскую область Казахстана. Только в 1957 году он вернулся на родину. Проживал в Назрани.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 1995 года младшему лейтенанту авиации в отставке Оздоеву Мурату Ахмедовичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями. Скончался 25 февраля 1999 года.

НЕБО – УДЕЛ СИЛЬНЫХ

НЕБО – УДЕЛ СИЛЬНЫХ

(Суламбек Осканов- первый Герой России)

7 февраля 1992 года при исполнении воинского долга погиб военный лётчик, генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России Суламбек Сусаркулович Осканов.

В сложных метеорологических условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал Суламбек Осканов, произошел отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, увидел перед собой населенный пункт. Ценой огромных усилий летчику удалось предотвратить падение потерявшего управление истребителя на крупное село Хворостянку в Липецкой области. Самолет рухнул в поле у деревни Казельки, сам генерал катапультироваться уже не успел.

У Российской Федерации появились свои герои, а собственной высшей награды в стране ещё не было. Именно подвиг Осканова побудил правительство России учредить звание Героя Российской Федерации.

Подвиг Осканова стал одним из тех событий, которые легли в фундамент новой России, сильной и крепкой.

Осканов С. С. родился 8 января 1943 годa в с. Плиево Назрановского района Ингушетии, где и похоронен.

Был награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», медалями. Имя Суламбека Осканова присвоили школе в родном селе Плиево, в Хворостянке есть улица имени легендарного летчика. В его честь установлены памятники и посвящены экспозиции в музеях России.

А перед главным входом в аэропорт «Магас» в Ингушетии, который тоже назвали в честь генерала, установлен памятник – истребитель МиГ-29, на котором летал Суламбек Осканов. Именем первого Героя России в Ингушетии названы улицы и проспекты.

Национально-краеведческий отдел (НКО) – комплексное структурное подразделение. Создан отдел в 1996 году.

Фонд НКО собран при непосредственном участии всех библиотечных систем республики, федеральных и региональных библиотек, министерств культуры Российской Федерации и Республики Ингушетия, частных лиц.

Являясь центром краеведческой информации в республике, отдел формирует краеведческий справочно-библиографический аппарат, участвует в создании и ведении краеведческих электронных баз данных, оказывает методическую помощь библиотекам республики по работе с краеведческой и национальной литературой. Составляет библиографические пособия, готовятся традиционные и виртуальные выставки различной тематики, издаются каталоги книжно-иллюстративных выставок, готовятся электронные презентации к юбилейным и знаменательным датам, составляются отраслевые библиографические списки литературы, проводятся обзоры краеведческой литературы. В средствах массовой информации регулярно публикуются информационные бюллетени новых поступлений краеведческой литературы. НКО формирует электронный сводный краеведческий каталог-репертуар ингушской книги и ежегодно выпускает календарь знаменательных дат «Республика Ингушетия: события и даты».

Штат отдела состоит из 3 человек: заведующий, главный библиограф и главный библиотекарь.

Отдел осуществляет обслуживание пользователей краеведческой литературой на основе уникального универсального фонда краеведческих документов разных периодов издания, изданных в республике и за её пределами. Это – художественная литература, фундаментальные исследования по истории и культуре, справочная литература, статистические материалы, республиканские периодические издания, документы на нетрадиционных носителях.

Услуги:

- выдача документов во временное пользование в читальном зале;

- предоставление информации о составе фонда отдела;

- выполнение справок всех типов и видов по профилю работы отдела;

- консультирование по поиску и работе в справочных и информационных источниках.

Важным направлением в деятельности отдела является содействие возрождению, сохранению и развитию национальной культуры ингушского народа, популяризации его исторического и культурного наследия.

Твое перо, рассеяв тьму веков,

К истокам нашу память возвращает,

Чтоб знали мы, где корни ингушей:

Без них цветов и листьев не бывает.

(М.Льянова)

Вниманию читателей предлагаем библиографический обзор произведений классика ингушской литературы Идриса Муртузовича Базоркина и материалов о нем, представленных на книжной выставке«Перо талантливого писателя». Выставка приурочена к 106-летию со дня рождения писателя.

Цель выставки: привлечь внимание читателей к жизни и творчеству Идриса Муртузовича Базоркина.

Ежегодно 15 июня отмечается День памяти Идриса Базоркина. В своем завещании он пишет: «Я хотел бы, чтобы в год раз, 15 июня, кто-нибудь приходил ко мне и зажигал бага, в знак любви человека к свету, к теплу, к жизни, к людям». Организовывая выставку, посвященную жизни и творчеству писателя, мы руководствовались этим его пожеланием.

DSC07868.JPG

1. Идрис Базоркин – классик ингушской литературы.

2. Художественные произведения.

3. Публицистика и письма.

4. Современники о Базоркине.

5. Фотоматериалы.

– И. М. Базоркин родился 15 июня 1910 года в селе Базоркино в семье полковника русской армии.

Дед его, Бунухо Байсагурович, был одним из пяти генералов-ингушей ХIХ века.

Отец, Муртуз-Али Бунухоевич, эмигрировал в годы гражданской войны в Персию, где и умер в 1924 году. Сын о смерти отца узнал лишь спустя почти полвека. Мать писателя Грета Базоркина, урожденная де Ратц (швейцарская француженка) была человеком высокой культуры. Идрис лишился матери в 1923году. После ее смерти 13-летний Идрис и его брат Мурад переезжают из родового села во Владикавказ. Имея уже начальное образование (Идрис учился в подготовительном классе гимназии во Владикавказе, а затем в хьужаре с. Базоркино), поступает в Ингушский педагогический техникум. Учась в техникуме, Идрис пишет свой первый рассказ «Несчастье», а также пишет стихи. Первые публикации его произведений относятся к 1928 году.

1930 –1933 гг. – учеба на литературном факультете Северо-Кавказского пединститута во Владикавказе.

В 1934 году произошли три важных события в его жизни: его принимают в члены Союза писателей СССР, он знакомится с Максимом Горьким, и выходит его первая книга «Назманч» (однако впоследствии Базоркин считал эту книгу всего лишь пробой пера).

В 1937 году заканчивает свою первую пьесу «На заре» и в 1938 году осуществляет ее постановку на сцене Осетинского драматического театра. В том же году он был приглашен на должность заведующего литературной частью Чечено-Ингушского государственного драматического театра в город Грозный. В 1939 году пьеса «На заре» была отдельным изданием напечатана в Грозном. В нашей библиотеке хранится книга этого издания с правками самого Базоркина; в следующее издание пьесы (1960) внесены изменения, сделанные писателем в этой книге.

С началом Великой Отечественной войны, работая в театре, он создает ряд пьес. В эти же годы пишет очерки, рассказы, публицистические статьи о зверствах фашистов. Статьи «Честь горца», «На переднем крае», «Ночь в освобожденном селении», «Лицо врага», «Гнев врага» и другие являлись призывом к борьбе против фашизма. За активную литературную деятельность в годы Великой Отечественной войны Идрис Базоркин награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧИАССР.

23 февраля со всем ингушским народом Идрис Базоркин подвергся депортации в Северный Казахстан и Среднюю Азию. Пребывая в ссылке в Киргизии, Базоркин продолжает писать, не имея при этом возможности публиковаться как депортированный. Позже, в 1949г. он создает пьесу «Операция», и анонимно участвует в республиканском конкурсе в Киргизии, где его пьеса "Операция" получает призовое место. Продолжает писать рассказы, повести. В 1957 году во Фрунзе выходит сборник ингушских писателей на ингушском языке «Радость сердца» («Дега г1оз»), в который вошли пьеса «Операция», рассказы «Рассказ Ахмеда» и «Куни». «Куни» затем вышел отдельным изданием на ингушском и русском языках в Грозном в 1958 году.

Долгих 13 лет депортации Идрис Базоркин не перестает думать о судьбе своего оклеветанного народа. После смерти Сталина в 1953г. и разоблачения культа личности возвращение на родину становятся целью И.Базоркина и представителей ингушской и чеченской интеллигенции.

В 1956 году, после ХХ съезда, когда создалась угроза потери ингушами и чеченцами своей родины навсегда (была организована кампания, нацеленная на создание в Казахстане автономной государственности сосланных чеченцев и ингушей), И. Базоркин в составе большой группы чечено-ингушской интеллигенции едет в Москву, встречается с Микояном, добивается восстановления республики. В 1957 году вместе с народом он возвращается в Грозный.

В 1958 году Базоркин пишет повесть «Призыв», в основу которой положено историческое событие, происшедшее в 1918 году во Владикавказе. Эта повесть представляет собой значительный шаг вперед в творческом росте писателя и в развитии ингушской прозы вообще. В ней дарование художника развернулось особенно свободно, уверенно и зрело.

В июне 1958 года Базоркин первым из чечено-ингушских писателей написал киносценарий «Труд и розы», по которому азербайджанской киностудией был снят фильм «Я буду танцевать», повествующий о жизни и творчестве известного артиста М. Эсанбаева.

Анализируя творчество И. Базоркина, О. Муталиев писал: «Базоркин достиг значительного успеха в изображении своеобразия ингушского национального характера. Положительные и отрицательные герои в большой степени типизированы».

В 1968 году вышел в свет исторический роман «Из тьмы веков». Это было большое событие в истории ингушского народа.

На выставке представлены несколько отдельных изданий романа, роман в двух томах, изданный в Назрани в 1999 году, а также роман, вышедший в первых двух томах 6-томного собрания сочинений И. Базоркина (Магас, изд-во «Сердало», 2001г.).

Роман «Из тьмы веков» – главная цель и мечта жизни писателя. Это произведение необыкновенной силы, глубины, таланта, подлинная энциклопедия жизни ингушей, хотя сам автор отказывался от такого рода формулировки.

Роман стал настоящим праздником для многих читателей и завоевал широкую популярность. Стали присылать отклики. Авторы писем – рабочие, интеллигенция, учащиеся… Книга привлекла внимание даже ученых, изучающих историю Северного Кавказа. Профессор, археолог, лауреат Ленинской премии Е.С.Крупнов пишет: «Ваше незаурядное творение вызвало у меня специальный интерес в связи с тем, что я, наконец, подготовил к печати свою монографию «Средневековая Ингушетия(XVI –XVII веков)». (…) Не стоит ли на ходу все названия и имена изменить по Вашим образцам?»

«Это большая реалистическая вещь с интересными и очень национальными характерами. По существу, это эпопея, охватывающая очень важный период жизни ингушского народа», – писала кандидат исторических наук, этнограф Студеницкая.

А вот мнение профессиональных критиков.

Чингиз Гусейнов: «…автор достиг новой высоты в обрисовке человеческих характеров». Александр Власенко: «Из тьмы веков» – это значительное художественное явление в нашей многонациональной литературе».

«В литературе каждого народа есть имена, которые вписаны в ее историю золотыми буквами. В ингушской художественной литературе – это имя Идриса Муртузовича Базоркина», – пишет Якуб Патиев, основной исследователь творчества Идриса Базоркина, автор биографических трудов «А я иду…», «Идрис Базоркин: жизнь и творчество», многочисленных статей, предваряющих различные издания произведений И. Базоркина.

Творчество И. Базоркина является актуальным и сегодня для молодых исследователей. Много научных работ посвящено изучению творчества писателя: «Фольклорная символистика как элемент художественной ткани романа» А. Танкиева, «Творчество могучего дарования» Р. Ужаховой, «Художественная концепция человека и истории в прозе И. Базоркина» Х. Мартазановой и другие.

К 100-летию со дня рождения писателя Национальная библиотека Республики Ингушетия издала биобиблиографический указатель «С судьбой народа слив свою...», в который включены библиографические материалы и сведения о жизни и творчестве И. М. Базоркина.

Исследование жизни и творчества И. М. Базоркина вошло в 1 том научного издания «Х1анзара г1алг1ай литература» («Современная ингушская литература»), подготовленного ИНИИГН им. Ч. Ахриева. Издание вышло в 2009 г. в Нальчике.

В 2015 г. в рамках Года литературы Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева подготовила ряд изданий: «Писатели Ингушетии» (с биографией И. М. Базоркина), «Из тьмы веков: Запев» (в переводе на 17 языков), «Венок поэзии Идрису Базоркину» (сборник стихотворных посвящений Идрису Базоркину).

Интересна сама жизнь писателя, полная борьбы за справедливость, подвигов во имя своего народа. Будучи в зените славы, Идрис Базоркин в 1970-е годы инициирует коллективное письмо в ЦК КПСС, в котором ставится вопрос о равноправии наций, а затем участвует в организации мирного митинга ингушского народа в городе Грозном.

После этого Базоркина исключают из членов ЦК КПСС, его книги изымаются из библиотек, имя вычеркивается из учебников и хрестоматий, из критической литературы, в печати начинается настоящая травля.

И снова 13 лет писатель в опале.

Но самое ужасное еще впереди. Писатель не выдержал тяжести событий осени 1992 года. Его, 82-летнего, больного, захватили в заложники, а его богатый архив вывезли местные власти. Архив не возвращен до сих пор и его судьба неизвестна.

Писатель через неделю был вывезен в Ингушетию.

Вскоре Идриса Муртузовича не стало. Он скончался 31 мая 1993 года.

Мужчинам плакать не пристало,

Но стон души мне не унять.

Какое сердце перестало

В груди израненной стучать. (…)

Достойно срок земной им прожит,

Хоть боль утраты и сильней.

Народ бессмертен, если может

Рождать подобных сыновей!

– так выразил Якуб Патиев боль утраты всего народа в стихотворении «На смерть Идриса Базоркина».

Похоронили его в родовом селении Эги-Кал, как он и завещал.

При желании Идрис Базоркин мог бы пользоваться всеми благами, пожинать лавры. Но он, словно Данко, принес собственное благополучие в жертву своему народу. За всю его долгую жизнь не было ничего такого, что испытал бы его народ, а его обошло бы стороной. Разделять судьбу народа для него было также естественно, как жить, дышать, есть. Как идущему впереди, ему часто доставалось больше, чем любому другому соплеменнику.

Не радуют слова пустых похвал,

Но выше похвалы никто не знал.

Творец, гордись! –

Народ тебя признал –

Народ себя узнал.

Рамзан Цуров

К презентации книги «Ж1овхьараш/Жемчужины» подготовлена выставка «Жемчужины народного сознания ингушей», на которой представлены некоторые книги, посвященные устному народному творчеству ингушей. Это и сам фольклорный материал, и исследования фольклора.

Начинается выставка с «Антологии ингушского фольклора» в 10 томах, подготовленного и изданного коллективом Ингушского НИИ имени ЧахаАхриева под руководством профессора Ибрагима Абдурахмановича Дахкильгова, выдающегося ученого-фольклориста. В антологии опубликовано большое количество памятников устного народного творчества, они дают представление о ценностных ориентирах, наиболее значимых для народа.

Далее представлена книга «Вайнаьха багахбувцам» (Магас, 2002), в которую включены ингушские сказки, сказания, мифы, легенды. Составление, вступительная статья, подготовка текстов и комментарии Абу Увайсовича Мальсагова. Еще один выдающийся ингушский ученый, литературный критик, многое сделавший и для фольклористики, и для литературоведения.

Продолжают выставку книги, куда вошли пословицы. «Что можно сказать об ингушских пословицах? То же самое, что о драгоценных камнях. Каждой из них не устаешь любоваться», – говорит Гирихан Гагиев. В книге «Поэзия ингушских пословиц» даны пословицы в переводах, а также и в поэтической обработке Гирихана Гагиева. Вышла она в Назрани в 2002 году. Другая книга ингушских пословиц, «Г1алг1ай кицаш», вышла в Грозном в 1962 году. В нее вошли пословицы о важности труда в жизни человека, о смысле жизни, о красоте.

Далее представлен фольклорный материал об ингушских песнях. Книга «Илли: Героико-эпические песни ингушей» вышла в Грозном в 1979 году. В нее вошла статья«Эпос о судьбе народной» авторов Дахкильгова И. А. и Туркаева Хасана Вахитовича – чеченского учёного, доктора филологических наук, профессора. Приведем одну цитату из этой статьи, в которой говорится: «В илли… отразился процесс становления мировоззрения народа, их исторический оптимизм… Илли – наследие прошлого, но и сегодня они волнуют читателя глубиной мысли и поэтическим совершенством».

Также на выставке представлено издание НИИ им. Ч. Ахриева «Г1алг1ай турпала иллеш», составителем которого является современный ингушский ученый Магомед Матиев. (Хотелось бы отметить, что Магомед Матиев является автором статьи«Об ингушском фольклоре», вошедшей в презентуемую сегодня книгу «Ж1овхьараш».)

На выставке вы увидите красочное издание «Волшебные сказки ингушей» в литературной обработке Микаэла Базоркина. Каждая сказка в книге – это отражение сути народа, его храбрости, мудрости, справедливости. Она издана в 2012 году в Москве.

Заканчивается выставка научными исследованиями в области фольклористики. Здесь представлен научный труд французского исследователя ингушского происхождения Марет Цароевой «Тушоли – последняя богиня-мать Кавказа», вышедший на русском языке в Ростове-на-Дону в 2012 году. Книга предназначена как для научных работников, занимающихся историей и этнографией, так и для широкого круга читателей.

Учебное пособие «Сказочный эпос ингушей» Лидии ХусеновныТанкиевой вышло в Нальчике в 2005 году. В пособии исследуются сюжеты, мотивы, поэтические особенности ингушских сказок. Издание предназначено для студентов, учителей, журналистов и для всех тех, кто интересуется сказочным эпосом ингушей.

На выставке вы видите книгу философа и фольклориста профессора Абукара Танкиева «Свет народного сознания вайнахов», вышедшую в Грозном в 1990 году. В монографии автор исследует философские термины, суждения и понятия фольклора и языка вайнахского народа.

Нартский эпос – сокровищница устного народного творчества ряда народов Северного Кавказа. Труд И. А. Дахкильгова «Ингушский нартский эпос» имеет большое значение в изучении всего северокавказского нартского эпоса. Вышел данный труд в Нальчике в 2012 году. Также называется и книга Гелани Халухаева и Анны Кузнецовой («Ингушский нартский эпос»). Предназначена она для историков, фольклористов, преподавателей и студентов. Вышла книга в Москве в 2013 году.

Вернемся к представляемой сегодня книге. Аза Мухтаровна Евлоева, собравшая в этой книге ингушские легенды и притчи, – кандидат филологических наук, доцент кафедры ингушской литературы и фольклора. Еще в своей кандидатской монографии «Ингушская драматургия: национальные истоки, эволюция, жанровая специфика» она большое место уделила исследованию ингушского фольклора, который явился благодатной основой для создания и развития ингушской драматургии. Книга предназначена для научных работников, фольклористов, преподавателей, студентов и всем, кто интересуется ингушским фольклором и литературой. Вышла она в Нальчике в 2012 году. Исследователь продолжает записывать и изучать устное народное творчество.

Результат этих исследований – в презентуемой сегодня и вышедшей в эти дни книге «Ж1овхьараш/Жемчужины» (Ж1овхьараш. Жемчужины / сбор и лит.обработка А. М. Евлоевой; рисунки Л. Аристовой. – Краснодар, 2016.).

На выставке представлен также и альбом с оригинальными рисунками к книге, выполненными иллюстратором Ладославой Аристовой, а также другие ее авторские работы – открытки ручной работы.

Национально-краеведческий отдел является ведущим отделом Национальной библиотеки Республики Ингушетия. В фонде представлена литература по всем отраслям. Важной составляющей фонда являются дарственные и архивные коллекции (коллекции ученого-востоковеда Н. Г. Ахриева, ученого-историка М. М. Базоркина, ученого-фольклориста Б. С. Садулаева), научные исследования ученых Ингушетии, произведения писателей, отражающие дух нации.

Краеведческий фонд на 1. 01. 2017 г. составляет 11168 экз. документов и является депозитарным.

Фонд систематически пополняется.

Книги из фонда НКО активно переводятся в электронную форму для обеспечения широкого доступа пользователей к фондам.

Сбор, сохранение, изучение и распространение книг об Ингушетии и ингушах, воспитание уважения к своим истокам: истории, культуре, природе родной земли – вот суть работы национально-краеведческого отдела.